白内障

白内障

レンズのような働きを担う水晶体という透明な組織が様々な原因によって白く変性し、濁ってくる病気です。加齢によるものがほとんどで、60歳を過ぎた頃から少しずつ水晶体が濁り始め、70代以降の高齢の方ではその大半に白内障の所見がみられます。

糖尿病やアトピー性皮膚炎などの体の病気、ぶどう膜炎や網膜剥離などの目の病気に続いて起こる内因性、目の周りを強くぶつけて生じる外傷性の白内障もあります。

白内障が進行すると視力が低下し、基準以下の視力となれば、運転免許更新もできなくなります。

白内障と診断されても、人によって水晶体の濁りの程度や進み具合は異なります。すべての人にすぐに手術が必要になるわけではなく、自覚症状も視力低下もあまりない場合には、様子を見ることもあります。

白内障の進行をわずかに遅らせる点眼薬は処方できますが、それのみで治療することはできません。病状が進行し日常生活に影響が及ぶようになれば、手術療法が必要となります。

白内障手術は、濁った水晶体を取り出し、眼内レンズ(アクリル樹脂などでできた人工の水晶体)に置き換える手術です。手術の安全性は日進月歩で向上しており、入院せずに日帰りで行うことが可能です。ただし、術後は通院と点眼薬の適切な使用がとても重要です。見え方が安定するまでは、ご家族や知人の方にも協力してもらうことが大切です。

当院では、超音波の振動によって濁った水晶体を細かく破砕(乳化)し、吸引した後に眼内レンズを挿入する超音波水晶体乳化吸引手術を行っています。現在主流の術式で、切開創が小さく、基本的に傷を縫合する必要はありません。術後の乱視や感染症リスクを軽減することができます。手術時間は、白内障の程度によって差はあるものの10分程度と短時間です。

痛みは、点眼麻酔やテノン下麻酔などの局所麻酔によってほとんどありません。

手術翌日からほぼ普段と同じような生活を送ることができ、患者さんの手術に対する不安や身体的負担が大幅に軽減されています。

保険適用/3割負担の方で約45,000円

※上記以外に当日の診察料・検査料・処方箋料等の自己負担分が別途必要です。

| 単焦点眼内レンズ | 多焦点眼内レンズ |

|---|---|

| 希望された単一の焦点にピントを合わせるレンズです。そのため、それ以外の距離に関しては眼鏡などで矯正する必要があります。 | 遠近や遠中近など、いくつかの距離にピントを合わせることが可能です。近くと遠くにピントが合う2焦点タイプ、さらに中間距離にも焦点が合う3焦点タイプなどがあります。保険適用外となるため経済的負担が大きいといえます。詳しくは次項をご参照ください。 |

※多焦点レンズが必ずしも短焦点レンズより優れているわけではないので、手術後のライフスタイルに合わせて最適なものを患者さんご自身に選んでいただくことが大切です。

多焦点眼内レンズは、外から目に入ってきた光を距離別に振り分けることによって、二つ以上の距離にピントが合うようになっています。大きく分けて、二箇所にピントが合うもの(遠方と近方、遠方と中間距離など)、三箇所にピントが合うもの(遠方と中間距離と近方)があります。約8~9割の方がメガネ無しで生活できるようになります。ただし、単焦点眼内レンズが一箇所に焦点を合わせるのに対して、多焦点眼内レンズは複数の箇所に光を振り分けるため、見え方の鮮明さが少し劣るという欠点があり、特に暗いところでそう感じやすいです。

例えば、暗い場所でパソコン画面や携帯画面が見づらかったり、夜間の運転時に照明がにじんで見えたり、対向車のヘッドライトを眩しく感じやすいです。多焦点眼内レンズの見え方に慣れるまでには、手術後しばらく時間がかかるといわれています。

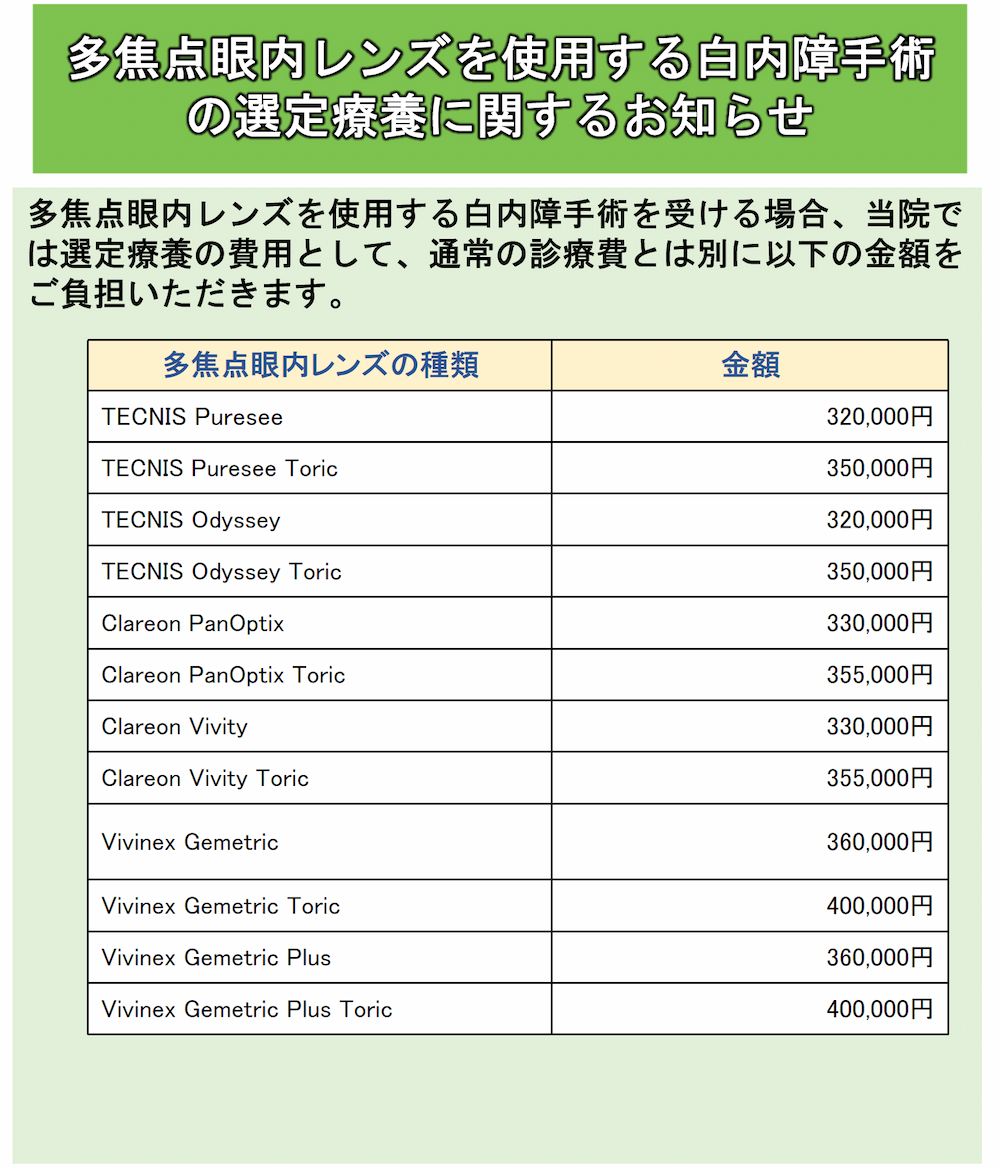

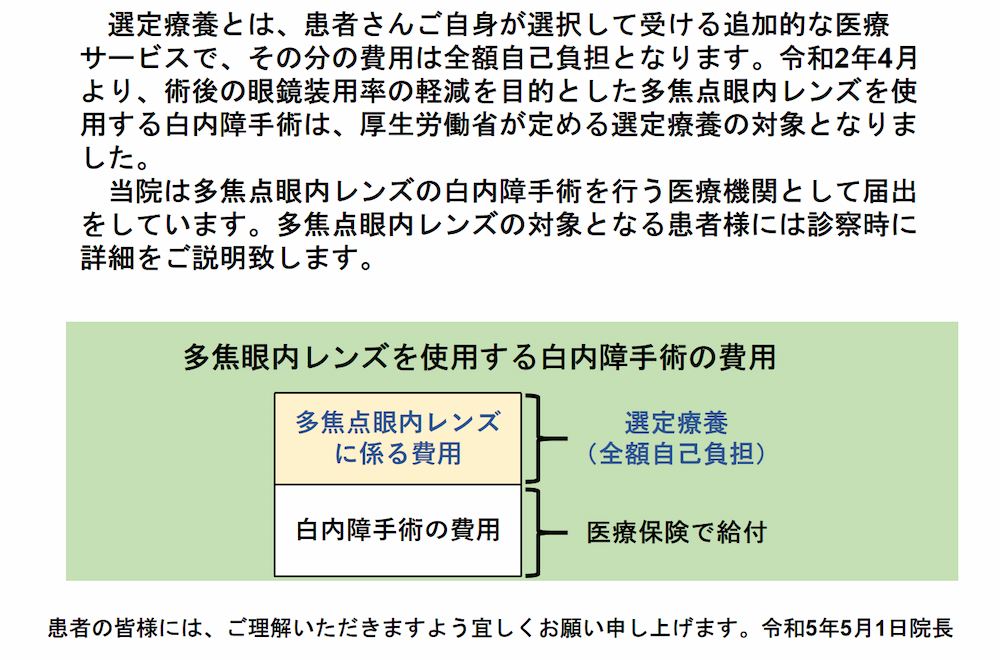

日本では、保険診療と自費診療を同日に行うことは原則として認められていません。多焦点眼内レンズは保険適用外なので、本来は自費診療として扱われます。ただし、国内で承認を受けている多焦点眼内レンズは選定療養として扱うことが可能です。

選定療養の場合、白内障手術(水晶体再建術)は保険診療として行い、多焦点眼内レンズと単焦点眼内レンズの差額代金と、多焦点眼内レンズ手術に必要な追加検査代金が自費診療ということになります。詳しくは診察の際におたずねください。

後発白内障は、白内障術後に生じる病気です。

白内障手術では、水晶体嚢から混濁した水晶体を取り除きますが、どうしても一部の細胞が残留するため、時間経過とともに増殖し、後発白内障が生じます。霞みや曇りといった違和感程度の方もいれば、視力低下を自覚する方もいます。

治療にはYAGレーザーを用います。座った状態で台の上に顎を乗せて施術を行います。事前に散瞳薬点眼で瞳孔をひろげて点眼麻酔を行い、レーザー治療用コンタクトを目にのせて、レーザーを照射します。

眩しさは多くの方が感じますが、痛みはほとんどありません。痛みを感じる方は、注射を用いた麻酔を併用することもあります。