緑内障

緑内障

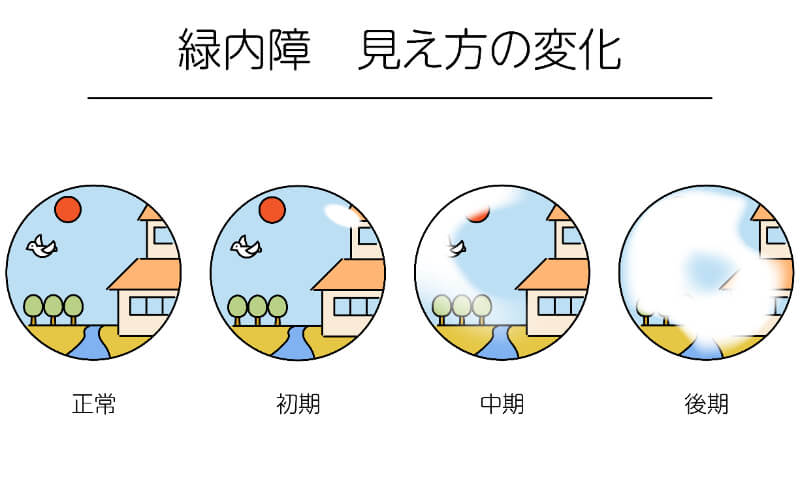

緑内障は、視覚情報を脳に伝える視神経の進行性の病気で、日本人の失明原因の1位の病気です。視野(見える範囲)が徐々に狭くなっていきますが、進行がゆっくりなため異常に気づきにくく、健康診断で指摘されて眼科を受診し緑内障と診断される方が多いです。

既に生じた視野異常は治療しても改善ないため、早期に病気を発見し、病気の進行を少しでも抑えておくことが重要です。

眼球の中は栄養などを補給する「房水」という液体が循環しています。房水は毛様体(もうようたい)という組織で血液からつくられ、隅角(ぐうかく)の線維柱帯(せんいちゅうたい)を経て、シュレム管から眼外の血管へと排出されていきます。房水の循環によって眼内に発生する一定の圧力を「眼圧」といいます。この循環が妨げられると眼圧が上昇します。眼圧が高い状態が続くと視神経が圧迫され続けるため、徐々に視神経障害が進行していきます。緑内障発症のリスクは加齢、生活習慣、循環器系疾患や糖尿病などの既往歴など多岐にわたります。

緑内障は、原発緑内障と続発緑内障に分かれます。原発緑内障は、隅角の状態で開放隅角緑内障と閉塞隅角緑内障に分かれます。

線維柱帯が徐々に目詰まりを起こし、房水の循環が滞って生じる緑内障です。眼圧が正常範囲(10~21mmHg)の場合を正常眼圧緑内障といい、日本人で最も多いタイプです。視神経周辺の眼圧に対する抵抗力が弱い場合、正常範囲の眼圧でも視神経障害が生じると考えられています。

隅角が構造的に閉塞してくると、線維柱帯に房水が到達しづらくなり、排出が困難となるため眼圧が大きく上昇します。生まれつき隅角の構造的異常があると、乳幼児でも緑内障の診断がつくこともあり、発達緑内障と分類します。

他の病気や怪我が原因となって眼圧上昇が生じ、緑内障になることもあります。緑内障の治療だけでなく、原因の治療も大切です。

緑内障が疑われる場合、眼圧検査、隅角検査、視野検査、眼底検査、OCT検査などによって診断をつけます。

眼球の眼圧(硬さ)を測る検査です。緑内障の診断・治療経過の確認のために必須の検査です。正常眼圧は10~21mmHgですが、一日を通して変動します。

点眼薬で麻酔をし、特殊なレンズを眼の表面に載せて隅角の状態を調べる検査です。緑内障の分類・治療方針の決定のために行います。

視野の欠損(見えない範囲)の程度を調べる検査です。緑内障の診断・治療経過の確認のために必須の検査です。

視神経乳頭部の形状(陥凹)を調べる検査です。視神経が障害されている場合、陥凹の形が変形し、特徴的な見た目を呈します。

視神経乳頭の陥凹や視神経の厚みを測定する検査です。早期の緑内障をみつけることができます。

緑内障は進行を完全に止めたり、失われた視野を元に戻すことはできないため、治療の目的は病気の進行の抑制です。

基準となる眼圧を決め、目標値まで降下させます。まずは点眼薬による治療を行い、効果が不十分であればレーザー治療や手術治療を検討します。

妊娠中や既往によっては使えない薬剤もあるため、患者さん毎に薬剤の種類を検討します。治療効果が不十分と判断したら、薬剤の変更や追加を行って治療を強化します。

薬剤ごとに点眼回数が決まっており、決められた回数を毎日継続することが大切です。

日帰りで治療可能です。事前に点眼麻酔を行い、レーザー治療用コンタクトレンズを目にのせて、座った状態で治療を行います。痛みに敏感な方は、注射で麻酔を追加することもあります。

レーザーを線維柱帯に照射し、線維柱帯内につまった細胞のカスを選択的に除去して房水の流れを改善し、眼圧を下げることができます。レーザーで線維柱帯自体を損傷する恐れはないので、術後に眼圧が再び上昇しても、再度治療を行うことが可能です。

緑内障手術の方法は複数あり、当院では低侵襲緑内障手術(MIGS:microinvasive gulaucoma surgery)に該当するiStent(アイステント)手術と線維柱帯切開術を日帰りで行っております。緑内障の程度やご年齢、既往歴などを考慮して、術式を選択します。